2. Причины немонотонности

Чтобы выявить первопричину "потери знания", которая была продемонстрирована в Главе 1, необходимо, во-первых, заметить, что приведённые рассуждения о монотонности роста знания или наоборот, его потерях, предполагают линейный процесс, состоящий из этапов, на каждом из которых текущему выражению приписывается некое знание, смысл.

А пример 1 демонстрирует древовидную структуру, где наибольший интерес представляет переход от В к C.

Чтобы элементы сложного выражения поставить в соответствие указанным этапам роста знания, можно рассмотреть узлы на пути от листа до корня того дерева, по которому это выражению усложняется в процессе компоновки из своих под-выражений.

Этим (под-)выражениям здесь везде как-раз и подразумевается сопоставленным ряд различных степеней знания о фактах «действительности» (рис.1).

Для такого очевидного усложнения выражения теперь можно ставить вопросы о новом, модифицированном понимании монотонности при росте знания:

- полезно было бы?

- ожидается ли оно?

- что противоречит этому ожиданию в языке предикатов первого порядка?

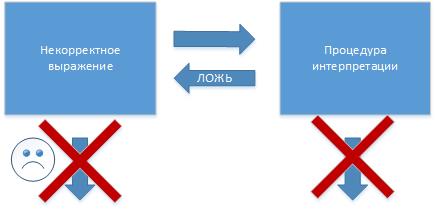

Очевидно, причина так понимаемой немонотонности кроется в стандартной процедуре интерпретации, которая:

- есть процедура, алгоритм

- выносит истинностную оценку данному выражению, то есть, говорит о том, является ли оно корректным, а значит - является оно формулой или нет

- в случае положительной проверки на корректность - указывает на некий внелингвистический факт, значение, которому, в свою очередь, человек ставит в соответствие смысл

| Корректное выражение - это формула | Некорректное выражение НЕ является формулой | |

|

|

Очевидно, использование стандартной процедуры интерпретации не предполагает никакой связи между фактами, соответствующими всему выражению, и фактами, описываемыми её подвыражениями.

Это означает, что приведённые выше рассуждения о сопоставлении подвыражениям неких фактов - вообще неправомерны как в стандартной логике, так и вообще в "обыденном языке", чьи слова главным образом опираютя на понятия "объекта, свойства, отношения".

И именно поэтому, в том числе, исчисление предикатов до сих пор лишь ограниченно служит основой программирования, как например в языке ПРОЛОГ.

Но если посмотреть на процесс "обычного" программирования как вида более общего понятия разработки технических систем, то можно признать, что программы создаются по шагам, в результате наращивания "знания" о требуемом функционале.

То-есть, необходимость работать с наращиваемым знанием требует различать в логике исходные и выведенные формулы, а значит, и факты, а также методы установления соответствия между ними.

Возможным это является лишь в предположении о полной доступности и одинаковой понятности их каждым участником процесса рассуждения, что можно назвать требованием полноты понимания:

Вводя стандартную процедуру интерпретации, логика добивается семантической однозначности всех частных «взглядов», что определяет необходимые условия их адекватности «реальности».

Видимо, такой подход вполне подходит для выражения "статичного" отношения между фактами.

Но здесь акцент будет сделан именно на динамике рассматриваемых систем мгновенного действия, чьими прототипами являются технические системы:

- внутренняя динамика описываемого объекта; в данной работе от её рассмотрения отказываемся (ей посвящены отдельные СИНТЕЗ ЛИБО-СЛЕДУЕТ СИСТЕМ и СИНТЕЗ И-СЛЕДУЕТ СИСТЕМ)

- рассматриваемая здесь внешняя динамика, когда объект в разные моменты времени может находиться в разных своих состояниях, что, собственно, и говорит о его динамической природе

- в развитии знания о таком объекте, то есть, его внутренней структуре и внешних связях; именно к этому процессу относится желание монотонности, поскольку новые "факты" могут противоречить ранее описанным

- динамика в изменении самогО объекта, что здесь также не рассматривается

Поэтому первое, что необходимо сделать для динамических систем - это разобраться с их семантикой, а во-вторых, надо выяснить, что с этими системами происходит в процессе усложнения нашего знания об их включении в другие (над-)системы.